離職率の平均は?新卒~中途など属性別の離職率と対策を解説

目次

目次

人事担当者にとって気になる自社の離職率。離職率の平均と比較して現状を把握したい方も多いでしょう。離職率といっても業界や属性によっても違いがあります。今回は属性別の違いや離職の理由、離職率を改善するための対策なども紹介します。

国内の平均離職率

厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、国内の平均離職率は15%です。15%という値は、国内の平均離職率からすると標準的なものといえます。2008年から15年間の平均離職率の推移を見てみましょう。

出典:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」(図1-1 入職率・離職率の推移)より

2022年までの15年間、国内平均離職率は平均14.9%で推移しています。離職率そのものは大きく変化していません。この平均離職率は国内の産業全体をまとめたものなので、平均値から外れる業界や企業もあるでしょう。

2022年の産業別離職率で、もっとも高い数値を示したのは「宿泊業・飲食サービス業」の26.8%です。次に、「サービス業(他に分類されないもの)」の19.4%、「生活関連サービス業・娯楽業」の18.7%と続きます。この3つの業界は、入職率が高いことも特徴です。

では次に、離職率の計算方法を見てみましょう。

離職率の計算方法

離職率とは、一定の期間に離職した人の割合を表す指標のことです。厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概況」にある計算方法を取り上げてみましょう。起算日(年度始まりの日)を1月1日としています。

【 離職率=離職者数÷1月1日時点の従業員数×100(%)】

例えば、以下のようなケースでの離職率を計算してみましょう。

<①100名規模の企業で1年間に5名が退職した場合>

5名(離職者数)÷100名(1月1日時点の従業員数)×100=5%

<②新卒10名の内、翌年までに3名が退職した場合>

3名(新卒の離職者数)÷10名(新卒の採用数)×100=30%

<③中途10名の内、3年間に6名が退職した場合>

6名(中途の離職者数)÷10名(中途の採用数)×100=60%

離職率は、期間や従業員の属性などによって大きく変動します。数値だけではなく、どのような基準で計算しているかを見るようにすることが大切です。

属性別の平均離職率

ここでは、属性別の平均離職率を取り上げます。前章で触れたように、なにを基準とするかによって離職率が変わってくるためです。

業界別

国内の平均離職率でも軽く触れたとおり、業界によって離職率は異なります。「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、業界別の離職率は以下のとおりです。

| 宿泊業・飲食サービス業 | 26.8% |

| サービス業(他に分類されないもの) | 19.4% |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 18.7% |

| 医療・福祉 | 15.3% |

| 教育・学習支援業 | 15.2% |

| 卸売業・小売業 | 14.6% |

| 不動産業・物品賃貸業 | 13.8% |

| 運輸業・郵便業 | 12.3% |

| 情報通信業 | 11.9% |

| 複合サービス事業 | 11.0% |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10.7% |

| 建設業 | 10.5% |

| 製造業 | 10.2% |

| 学術研究・専門技術サービス業 | 10.0% |

| 金融業・保険業 | 8.3% |

| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 6.3% |

| 産業計 | 15.0% |

企業の規模別

企業の規模別でも、離職率は異なります。中小企業庁の調査によると大企業と中小企業では中小企業の離職率のほうが高く、その差は約1~3%です。

中小企業を「中小企業」と「中規模企業」「小規模事業者」の3つに分けると、中途の場合はいずれも離職率が約30%と大差はありません。しかし、新卒の場合には、中小企業が44.2%、中規模企業が38.2%、小規模事業者が56.8%と大きな差異が見られます。

男女別

男女別でも、離職率には変化が表れます。厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、2022年の男性の離職率13.3%に対して女性の離職率は16.9%と高く、その差は3.6%となっています。

2008年からの推移でも、男性の平均は12.9%に対して女性の平均は17.5%です。その差は4.6%と明らかに女性の方が高くなっています。女性の場合には結婚や妊娠、出産、育児、配偶者の転勤、介護といった家庭の事情を背負いやすいことは良く知られているところでしょう。

年齢別

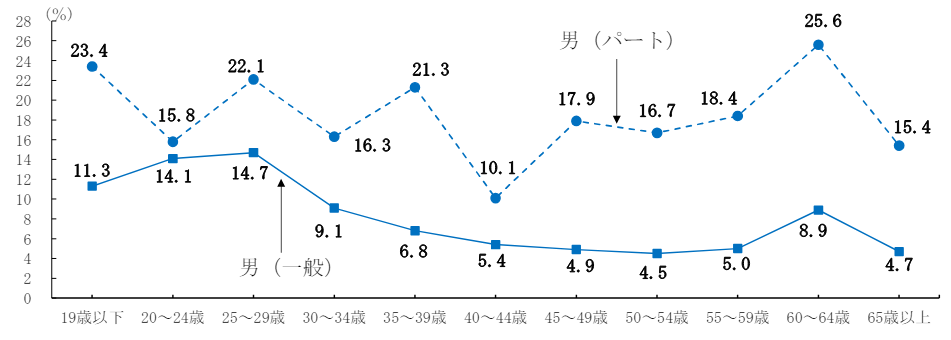

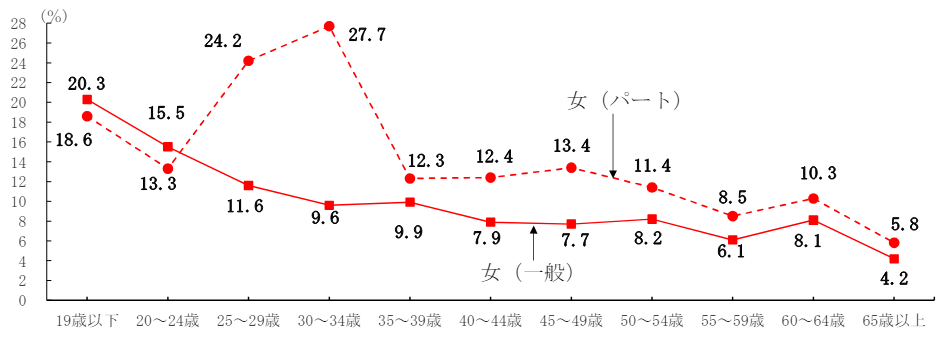

ここでは、厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概況」の年齢階級別転職入職率をもとに傾向を読み取ってみましょう。

出典:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」(図4-2,4-3 年齢階級別転職入職率)より

女性の場合には、結婚・出産などで一旦離職し、育児が落ち着いた頃に再び上昇するというM字カーブが特徴的です。その特徴がよく表れているのは、パートという働き方を選んでいる女性のほうでした。社員の場合は、19歳以下の20.3%から65歳以上の4.2%まで、ほぼ右下がりのカーブを描きます。

男性の場合、20~29歳が約14.1~14.7%と高く、65歳以上の4.7%までゆるやかに下がっていく曲線となっています。男女のいずれもが、定年を迎える60~64歳で高くなる傾向にあります。

採用方法別

新卒と中途という採用方法別の離職率も見てみましょう。リクルートワークス研究所の調査では、新卒と中途の3年目離職率が次のように報告されています。新卒に限らず中途でも、採用から3年間で一定人数が離職するとわかります。

| 離職率 | 新卒 | 中途 |

| 5%未満 | 46.8% | 52.3% |

| 10~20%未満 | 18.3% | 13.1% |

| 20~30%未満 | 7.0% | 10.2% |

| 30%以上 | 6.5% | 4.6% |

※参考:リクルートワークス研究所「企業調査による人材定着率の新卒・中途比較」より

エリア別

エリア別では、どのような違いがあるか見てみましょう。雇用動向調査によると、2017年の国内平均離職率14.9%を上回るエリアが5つ存在します。離職率がもっとも高いのは山陰の18.9%で、南九州の17.7%、北海道と北陸の同率15.8%、東北の15.6%と続きます。

| 山陰 | 18.9% |

| 南九州 | 17.7% |

| 北海道 | 15.8% |

| 北陸 | 15.8% |

| 東北 | 15.6% |

| 京阪神 | 14.9% |

| 東海 | 14.8% |

| 南関東 | 14.7% |

| 山陽 | 14.5% |

| 近畿 | 13.8% |

| 四国 | 13.7% |

| 北関東 | 13.6% |

| 北九州 | 13.4% |

| 計 | 14.9% |

離職の主な理由

ここでは、離職率から一歩踏み込んで離職理由について見てみましょう。「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、離職理由は会社都合の1.1%に対し、自己都合が11.0%になっています。

自己都合にはいくつかの理由がありますが、その中でも転職した人に前職を辞めた理由を聞いた結果を見てみましょう。男性では「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」とする人が9.1%で女性では10.8%と、そのほかの個人的理由や定年・契約期間の満了を除く離職の主な理由といえます。

離職率から考えるべきこと

離職率に注意が向きがちですが、本当に考えなければならないのは離職理由です。前項では労働条件についての不満を取り上げましたが、次いで多いのは「職場での人間関係」となっています。ここで一旦、海外に目を向けてみましょう。

indeedが実施した国際的な調査では、転職に対する5ヵ国(日・米・英・独・韓)の意識を比較しています。他国は転職におおむね好意的で前向きな期待を持つ人が半数近くを占めますが、日本では不満解消の手段として転職を選ぶ人が多いとの分析結果が報告されています。

離職率を改善するための対策

離職率を改善するには、不満の種がどこにあったのかという確認が不可欠です。近年、退職代行を利用する人が増えていることからも、会社には直接言いにくい理由があると考えましょう。「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、収入の少なさや能力を活かせる仕事ではなかったことから離職している人も少なくありません。

上記の対策としては、気兼ねなく話せるメンターや評価に影響しない面談を定期的に設けたり、自社に適したオンボーディングの実施等があげられます。

また、採用後のミスマッチなどによる離職を防ぐためには、入社前にマッチング精度を高める施策を講じることも重要です。信頼性の高いプロのリファレンスチェックなら、書類や面接などの通常の採用フローではわからない採用候補者のリアルな情報を事前に把握できます。

精度の高いリファレンスチェックは、ミスマッチを防ぐだけでなく、採用候補者をより理解することにより入社後のオンボーディングもスムーズになります。リファレンスチェックは早期離職を防ぎ、離職率改善にも繋がる有効な施策といえるでしょう。

まとめ

離職率は、国内の平均値だけではなく、業界別や属性別の離職率の確認が必要です。その上で自社の離職率を改善するための対策を立てましょう。転職希望者をよりよく理解できるリファレンスチェックなら「TRUST POCKET」がおすすめです。

リファレンスチェックサービスなら『TRUST POCKET(トラストポケット)』

TRUST POCKETとは、株式会社マイナビが提供するオンラインリファレンスチェックサービスです。求職者の現職や前職の上司・同僚などから働きぶりのレビューを取得することができます。

【TRUST POCKETの特徴】

・簡単かつ効率的にリファレンスチェックを実施可能

・求職者・推薦者のユーザビリティも考慮し、できる限り歩留まりを軽減

・募集ターゲットに合わせた複数の質問テンプレートを自由に利用できる

・セキュリティ面、法的観点も入念にチェックした上で設計

・採用ニーズに合わせて選べる料金設定

採用のミスマッチを軽減したり入社後の早期活躍に活用するために、リファレンスチェックを実施する企業も少しずつ増加しています。

ぜひご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。