リファレンスチェックの回答を頼まれたらどうすればいい?【推薦者向け】

目次

目次

選考活動でリファレンスチェックを実施する企業が増えており、求職者から回答を依頼される方も増えています。今回はリファレンスチェックを依頼されたときにどのように対応すべきか、注意すべきことはあるかについて推薦者(回答者)の疑問点を解消します。

リファレンスチェックとは?

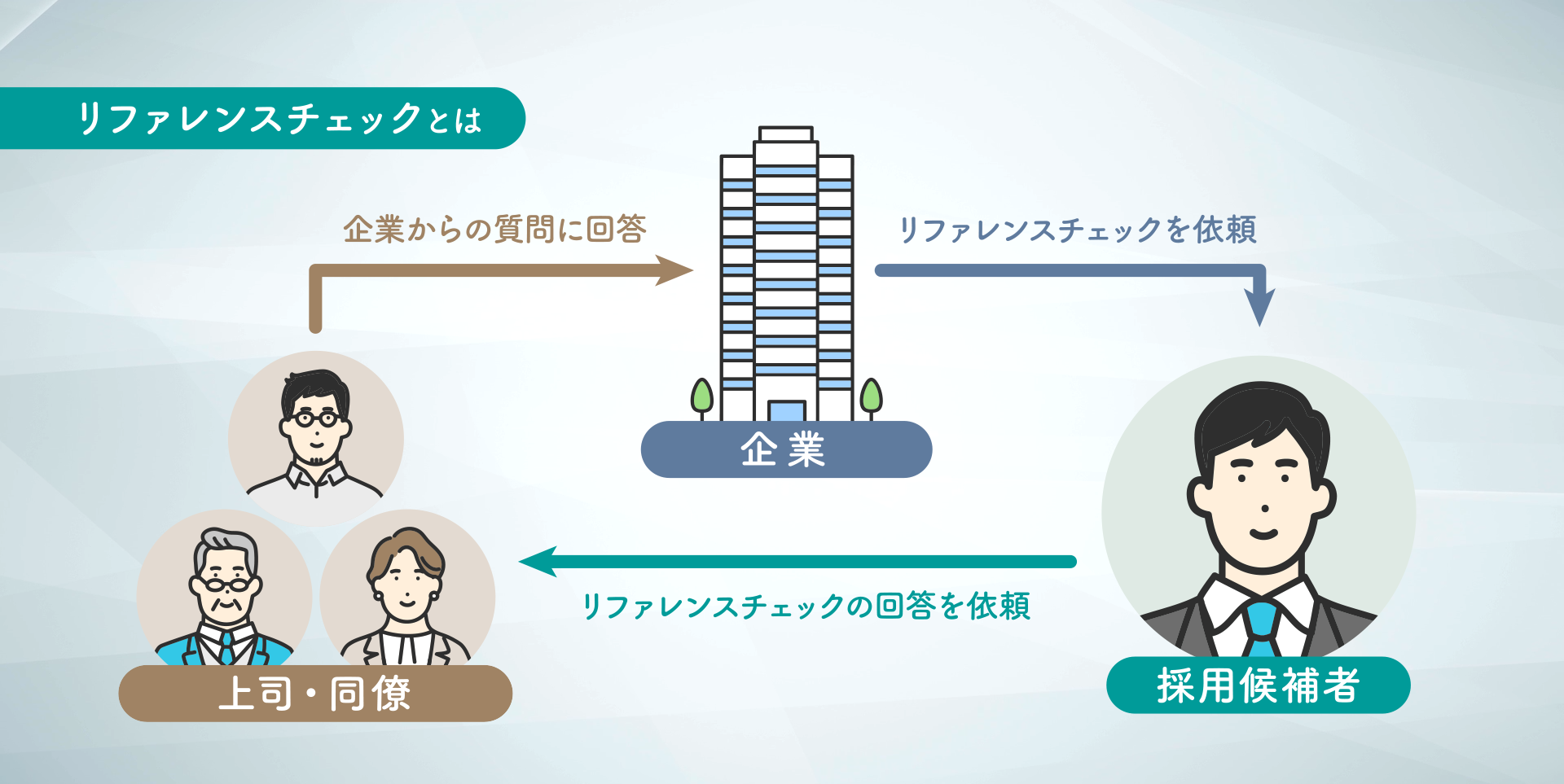

リファレンスチェックとは書類や面接だけでは分からない求職者の情報を一緒に働いたことのある第三者(現職・前職の職場の上司や同僚など)から取得することで、マッチング精度の向上や入社後の育成に活用することです。

採用における見極めが難しくなっていく中、新しい採用手法としてリファレンスチェックを導入する企業も増えてきています。

主な登場人物は、『採用企業』、選考を受ける『求職者(採用候補者)』、採用候補者の働きぶりをよく知る『推薦者』(上司・同僚・部下など)の三者です。実施の流れは以下となります。

- 『採用企業』がリファレンスチェックを『求職者(採用候補者)』に依頼

- その後、『求職者(採用候補者)』が『推薦者』に回答を依頼

- 『推薦者』が『採用企業』に回答を提出する

リファレンスチェックの疑問点

採用企業はリファレンスチェックを依頼して何を知りたい?

企業がリファレンスチェックを依頼する主な目的は、求職者の過去の働きぶりを把握することで採用・入社時のズレを軽減させたり、早期活躍のために入社後の育成計画を作成します。

具体的には、職務スキル、勤務状況、勤務態度、性格面、仕事スタイル、強み、弱み、実績の信憑性などを確認します。ポジティブ・ネガティブの両面を確認し、等身大の求職者を把握します。

リファレンスチェックを頼まれたらどうする?

リファレンスチェックの依頼を受けた際、その回答を受けるか断るかの選択が可能です。ご自身で検討してみてください。協力する場合、リファレンスチェックの対応方法を確認します。一般的にはweb型と電話型が存在します。

WEB型:アンケート形式回答を行い、指定された期日までにリファレンスチェックを実施。

電話型:指定した日時で電話対応を行い、リファレンスチェックを実施。

最近だと推薦者の回答負荷軽減を考慮し、WEB型のサービスも増えてきています。対応方法は求職者よりご確認ください。

実施の可否と対応方法を確認後、求職者の働きぶりを振り返りましょう。求職者の経歴・スキル・性格面・チームでの役割など、具体的なエピソードを思い出すことは、回答を準備する上で役立ちます。

リファレンスチェックはいつ実施されるのか?

一般的に最終面接前や内定前などの選考の後工程で実施されます。これは、採用企業が求職者の働きぶりをより詳細に確認し、入社後のミスマッチを解消するためです。

リファレンスチェック回答の拒否はできる?

リファレンスチェックの依頼を受けた際、その回答を受けるか断るかの選択が可能です。リファレンスチェックの回答依頼を拒否する場合、求職者に対して拒否理由を丁寧に説明することが重要です。

本業で忙しいため時間が取れない、回答が負担に感じるなど、人それぞれ異なる理由があるでしょう。本当に対応が難しい場合は無理に引き受けるのではなく、正直に事情を話して回答を断るのが無難です。

リファレンスチェックの質問内容と回答例

採用担当者からの質問内容によって異なりますが、求職者の勤務状況、職務スキル、業務遂行能力、コミュニケーションスキル、勤務態度などに関する質問が一般的です。

例えば、プロジェクトリーダーシップの能力について「候補者はプロジェクトXにおいてリーダーシップを取りました。チームをまとめ、締め切りを守りながら素晴らしい成果を達成しました。」と回答することができます。

リファレンスチェックの回答に協力するときの注意点

推薦者としてリファレンスチェックに協力する際、正直かつ公平な意見を提供することが大切です。ポジティブな内容ばかり記載することが、必ずしも求職者にとって良いことではありません。

入社時の期待値が高くなり入社後ギャップが発生し、ミスマッチの要因になることがあります。フラットな意見を意識しましょう。

また、個人情報やプライバシーに関する配慮も忘れず、選考と無関係な個人情報(家族構成、住宅状況、出生地、家庭環境、宗教、信条など)は回答を控えるように行いましょう。

また、質問内容に応じて具体例を挙げることが大切です。候補者がチームでリーダーシップを発揮した場合、そのプロジェクトの成功にどのように貢献したか、どのようなリーダーシップスタイルを持っていたかなど、具体的なエピソードを共有しましょう。これにより、採用企業側に具体的なイメージを提供することができます。

まとめ

リファレンスチェックの回答を求められた場合、その人物の能力や適性を正直かつ具体的に述べることが求められます。求職者の入社後活躍とミスマッチのない採用・入社に寄与する一助となることを意識しながら、協力することが重要です。